ちょうど1年前、2024年5月26日からスペイン巡礼をスタートしました。

Camino de Santiago/Compostelleってやつです。

現地のことを書く前にー

映画「The Way」(星の旅人たち)の話。

どうして奥の深い「The Way」という英単語を「星の旅人たち」なんて目に止まらないダサい日本語タイトルに変えてしまったのかも納得いかない。Compostelleには星の野、星の路などの意味もあるが、Travellers of starって変じゃない? Wayには道、方向、道のり、道筋、方法、見方、観点、習慣といった様々な意味が含まれている。

※映画のネタバレと、私個人の見解、実際のスペイン巡礼経験談を含んでいます。

私は毎日出会う巡礼者の何人かにこの映画の話を聞いて、みんなこの作品に多種多様の意見があるのだけど、とにかく歩いた私としては思い出す風景や会話の情景が思い起こされる映画。

帰国してスペインを歩いたことを話すと「あー星の旅人たちの場所ですよね、あの映画いいですよねー!」って何度か日本人に言われた。

何が良いのか尋ねると、風景とか歩いて出会う旅に憧れるとかなんかそんな感想…

と聞いてしまうのも、歩いてない人にとってそれほど感動する場面があるわけではないし、さすがアメリカ映画によるステレオタイプな偏見描写も多い。

意志の弱いJoostが教会に入るシーン、偏屈だらけのJackの涙などは印象的だが誰もそこには触れない。

そして私がこの映画のハイライト、Caminoの意味そのものと思うシーンについて話す日本人に会ったこともレビューも見かけない。

約1,000kmも歩くんです、そもそもちょっとおかしな旅を決心して遥かスペインまで行く。欧人にとってはかなり気軽な散歩旅ですが、日本人にとっては準備を万全にして憧れていた巡礼に挑む旅であり、世界中の人が何かリフレッシュできるかもしれない希望をもって歩き始めるのだろう。

はっきり言えるのは映画よりも何倍も現実はつらい。到着しても宿が満室だったり、店がすべて閉まっていたり、洗濯もできないし、スペインの田舎に英語はない。そして映画の何倍も景色は壮大で優しく、逆に途方に暮れるほど退屈な道も多い。典型的な日本人なら、映画のようにみんなの輪に入って食事してディスカッションするのもつらい。毎晩地図を眺めて”予定通り”に完歩することを目指すのではないだろうか。

私は日本人が映画前半のTomのように完歩を「義務」として歩く人が多い想像をしてしまう。

現実の巡礼中、「This is my Camino!!」と言い合って笑う場面が多かった。飲みすぎて翌日の昼過ぎから歩きだしたり、疲れたからバスに乗ったり、うんざりして高級ホテルに泊まったりするとよく使う。

これから歩く予定の人は、「距離と時間と金の計算が私のCamino」となりませんように。私が数回見かけたアジア人はいつもスマホを見たり独り行動をしていました。

ハイライトは別れ際のそれぞれの旅の結論

私にとってこの映画のハイライトは、ラストシーンのそれぞれのセリフ。

これが約1,000km歩くことの意義そのものじゃないかと思う。歩いたからわかること。歩いたから得たもの。彼らの感想がCamino。

- Jack: Writers, they always get the last word. But this?

- Sarah: [Lighting a Cigarette] This was never about quitting these things, but you already knew that.

- Joost: I needed a new suit anyway.

- Tom: “I’ll have nothing of you to take back with me”. Daniel: “Sure you will”.

ラストシーンの会話は比喩。文字通りとしても重要でそれぞれの巡礼の結末を語っています。

- 作家はいつも締めの言葉を持っているけれど、これは...(ないよね?)→作家なのに言葉が出ない

- これをやめようってことじゃなかったの、知ってたよね。 →禁煙が大事ではない

- どうせ新しいスーツが必要だったんだよね。→痩せるなんて無理

- 父:持って帰るものがなにもないな。息子:いや、あるよ。

長い旅路の果てにあるもの

何もないです。スタンプが貯まって、証明証がもらえる。ありがたい気分になれて、完歩した達成感と疲労が待っている。

1,000km歩いても1ヶ月歩いても何も変わらない。変わらなくていいんだって気付ける旅路になることを私は願っています。そう思えたことが変化であって、大きな収穫。

何か絶望的な悩みを抱えて歩き出したとしても、終わった後に些細なことだったから変わる必要もないな、って思うことがほとんどでしょう。

いろんな国、いろんな場所で「祈る人」を見てきた。宗教のことはわからないけれど、祈る人はいつも美しい。

Camino de Santiagoの現実はもっとカジュアルで宗教観はまったくない。特に映画の4人は強い信仰心もなく、とくにJackは否定的で巡礼中教会に入らない。でもSandiago教会でのJackの涙は達成感なんていう安っぽい感情ではないし、教会への偏見も一気に吹き飛ぶ心が洗われた瞬間でもあった。 Cruz de Ferro(鉄の十字架)で祈るSarah、ひざまずいて教会に入るJoost。みんな洗脳されたわけではなく、純粋に敬意や信じるものが生まれていく。

私は何を祈ったわけでもないけれど、フランス、スペイン、イギリスの古い教会や大聖堂の静けさやオルガンの音に触れると、なんとも言えない空っぽの気分になる。それは8ヶ月の旅の中でどんどん強まっていったし、数週間教会から疎遠になると久しぶりの教会の空気に異常に感動した。(幸せなことに私が最後に訪ずれたのは635年に建てられたDurham大聖堂です)教会は、寺社の静かさや美しさとは何か違う。はるばる日本から持ってきた小さな悩みを考える余裕なんて与えない。

この映画で表現されるCaminoの意義は自己受容。ありのままの自分や現実を受け入れること。

自己受容なんてすごくキリスト教っぽい考え方に聞こえるかもしれないが、宗教的な話ではない。

「怠慢や諦めではない」と自分や現実を受け入れるのに1000km歩いてみるという「きっかけ」がほしいのかもしれない。

答えはみんな始めからわかっていた。

Jack:自身の旅が言葉を超えたものであり、作家のように決め台詞で締めくくることはできない。 経験が知性よりも力を持つことを生きた体験で得たということ。

Sarah:息子の遺灰を持って慰めと前進への道を求めて前向きにこの旅をするTomを前に、禁煙で何かが変わるわけじゃないなんて知ってたよねと、過去にとらわれず旅(人生)を受け入れて今を生きることを確認している。

Joost:外的な変化は必要ないし、それが内面を解決するわけではない。→ただ、このスーツという言葉はたぶん服装のことではなく社会的な重荷や人格を指していて、これまでを捨てて新しいスタートを切るというほうがしっくりきます。

自分のWAY 道、方法、方法を見つけるのがCamino de Sandiagoの醍醐味だと私は思っています。

それはわざわざスペイン巡礼を果たさなくても、身近な旅の中でも、日本で歩くことでも得られること。

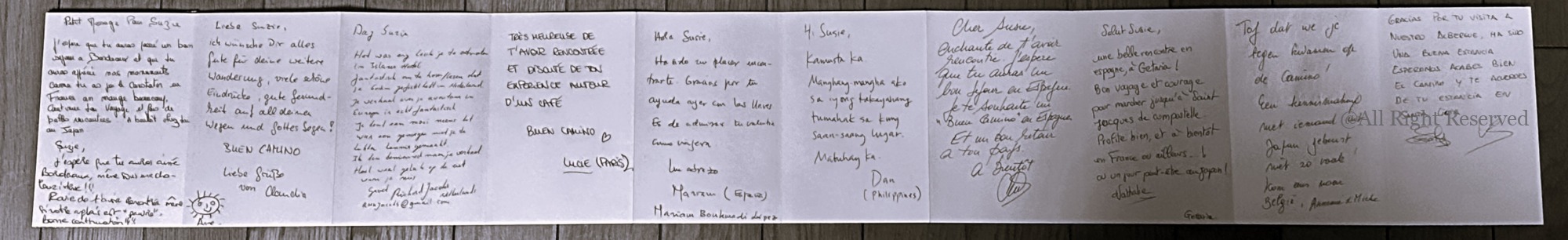

これは路の途中で仲良くなった巡礼者からのメッセージ。じっさいは何十ページと続きます。完歩とは違う思い出や道を見つけてくださいね!

コメント